はじまりは、なんとなく

映画祭というものに、あまり強い憧れはなかった。 自分は撮影スタッフの一人として関わった作品がたまたまカンヌに選ばれ、 「来てみたら?」と監督に誘われたのがきっかけだった。 関係者ではあるけれど、いわゆる“顔パス”が通るような立場ではない。 公式パスが配布されるわけでもなく、2万円の登録料を払い、 何が見られるのかもよくわからないまま現地に向かった。

到着してすぐに実感したのは、カンヌ映画祭が思っていたよりずっと“映画を見る場”ではなかったということだ。 クロワゼット通りにはドレスアップした人々があふれ、 彼らの多くは映画ではなく、セレブリティを"撮りに来ている"ようだった。 通りの喧騒と照明が照らすのは、映画そのものではなく、そこに“いる”誰か。

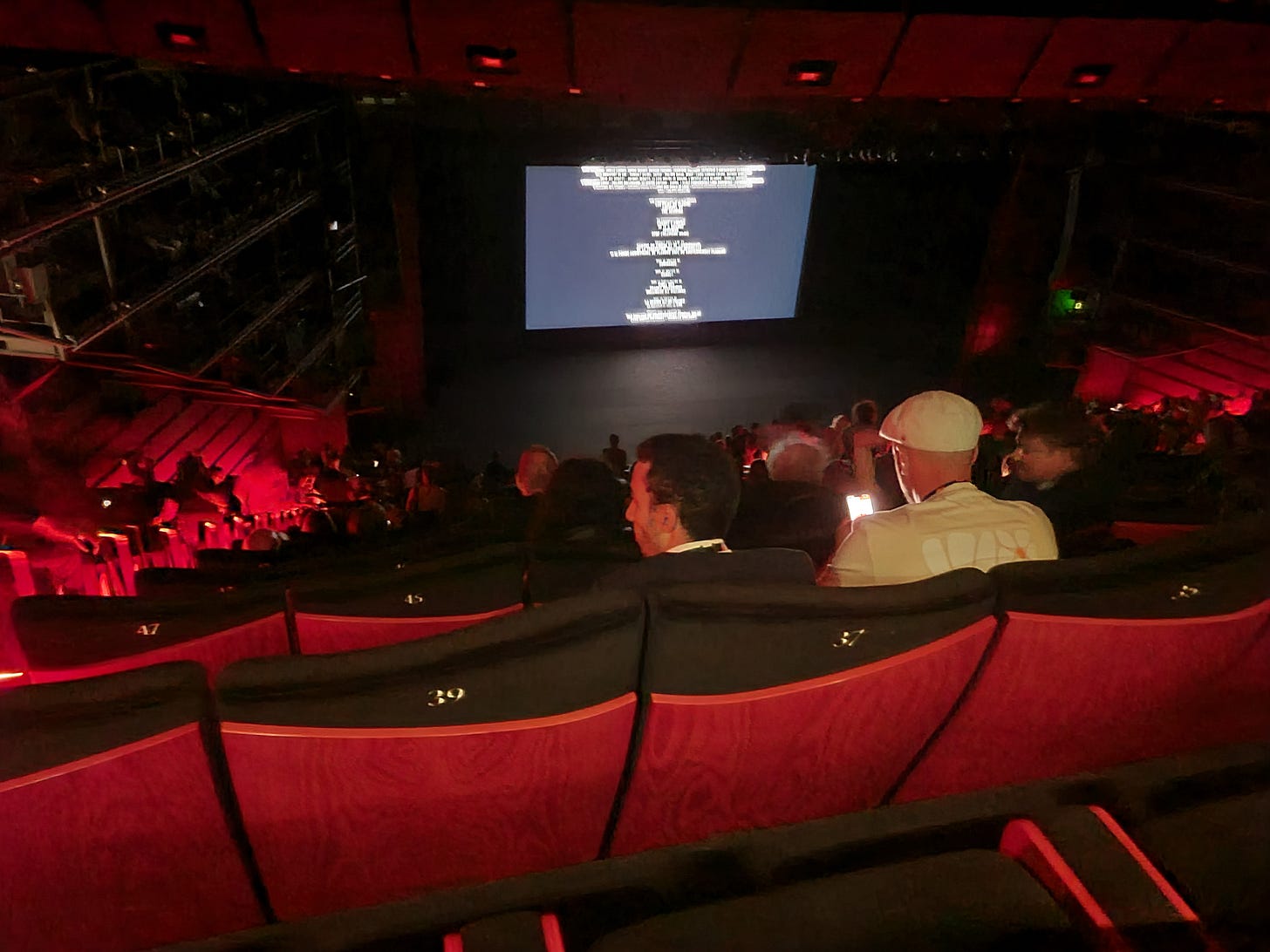

上映会場のひとつ、リュミエールの劇場に入ってみると、 スクリーンは意外なほど小さく、音響も劇的というほどではなかった。 「これを観るために、世界中から人が集まっているのか?」という素朴な疑問が湧く。 それよりも、自分の目の前に広がる南仏の風景の方が、よほどスクリーン的だった。

そもそも“リュミエール”という名は、映画の起源を象徴している。 労働者階級に向けて開かれた初期の上映会、そのフランクな精神が込められていたはずだ。 だが現在のリュミエール劇場は、完全に逆の意味を持ってしまっている。 そこに入るには選別された関係者としての証明が必要で、 その空間はむしろ特権階級の居場所として機能していた。 私のためにチケットを手配してくれた監督には申し訳ないが、 その名の象徴と現実との乖離には、どうしても引っかかるものがあった。

印象的だったのは、“NEXT STEP”という部門を観たいと受付に言ったときのことだ。 とくにパスを見せたわけでもなく、スマホに表示した「観たい作品」の画面を見せただけで、 最もセキュリティが厳しいと言われるマルティネスの会場にすんなり通された。

“関係者”としての資格もなければ、“観客”としての保証もない。 にもかかわらず、「観たい」という意志表示だけが唯一の通行証になった瞬間だった。

それは制度ではなく、「空気」と「気分」で運営される祝祭の断面だった。

祝祭を止めた者たち

映画祭の“制度と空気”の曖昧さに違和感を覚えながら、ふと思い出したのが、1968年のカンヌ映画祭である。 この年、ジャン=リュック・ゴダールとフランソワ・トリュフォーをはじめとする映画人たちは、フランス各地で起こっていた学生・労働者による抗議運動に呼応し、映画祭の中止を訴えた。

映画は社会から乖離した贅沢品ではなく、現実と向き合うべき言葉の媒体である。 彼らにとって、当時のカンヌはそれを見失っていた。祝祭の継続は現実逃避であり、共犯行為だった。 その主張は会場を揺るがし、実際に映画祭は途中で打ち切られるという前代未聞の結末を迎える。

それから半世紀以上が経った。 今のカンヌには、あのとき彼らが打ち止めたはずの“祝祭”が、より洗練された形で戻ってきている。 ただし、それは社会との対話ではなく、ブランドと権威との共鳴として。

ゴダールは晩年にもたびたび映画祭に対して批判的で、 2014年、自身の作品がカンヌに選出されながらも参加を辞退し、 当時の運営に宛てたビデオレター『Khan Khanne』でその距離感を静かに表明した。

カンヌは“映画の祝祭”であると同時に、 “誰が映画を観るに値するか”を選別する制度でもある。 かつてゴダールたちが止めようとした祝祭は、 今や完全に“映画そのもの”とは別の何かを中心に据えたショーとして成立している。

https://www.latimes.com/entertainment/movies/la-et-mn-1968-cannes-film-festival-shutdown-20180420-story.html

理想から様式へ

そもそもカンヌ映画祭は、政治的プロパガンダに染まったヴェネツィア映画祭に対抗して、 自由な芸術表現の場を目指して設立された。 ジャン・ゼイやフィリップ・エルランジェらが構想したのは、 どの国の作品にも公平に門戸を開き、国家の利害からも距離を取った「文化の国際対話の場」だった。

しかし、1950年代から60年代にかけて、カンヌの位置づけは徐々に変化していく。 映画が国家の文化戦略に組み込まれるようになり、 カンヌもまた、国威発揚や観光資源としての側面を強めていく。 リゾート都市としてのカンヌが、映画祭を経済発展の中核に据えるようになったのもこの頃だ。

1970年代以降には、ハリウッド映画の影響力が強まり、 作品の質より“話題性”や“スターの来訪”が重視されるようになっていく。 ブランド企業がスポンサーとして関与するようになると、 レッドカーペットはファッションと広告のショーケースになった。

こうしてカンヌ映画祭は、理念を保ったまま表層だけが変質したのではなく、 理念そのものが徐々に「様式化」し、 “自由な映画”の場から、“映画を巡る権威の演出空間”へと移行していった。

もちろん、それを一概に否定することはできない。 実際、映画祭がこの街にもたらした経済効果は計り知れず、 美しい観光地としてのカンヌの姿もまた、祝祭によって支えられている。

だが、もし世界中の映画祭がすべてこの構造に準じるようになったとしたら。

映画は、祝祭のために作られるようになり、 観客は、祝われる対象から“選別される存在”へと変わっていく。

理念が形式へと変わる瞬間を目にした今、 あの小さなスクリーンの前で感じた違和感は、 単なる偶然ではなかったのだと思う。

そして風景の中へ

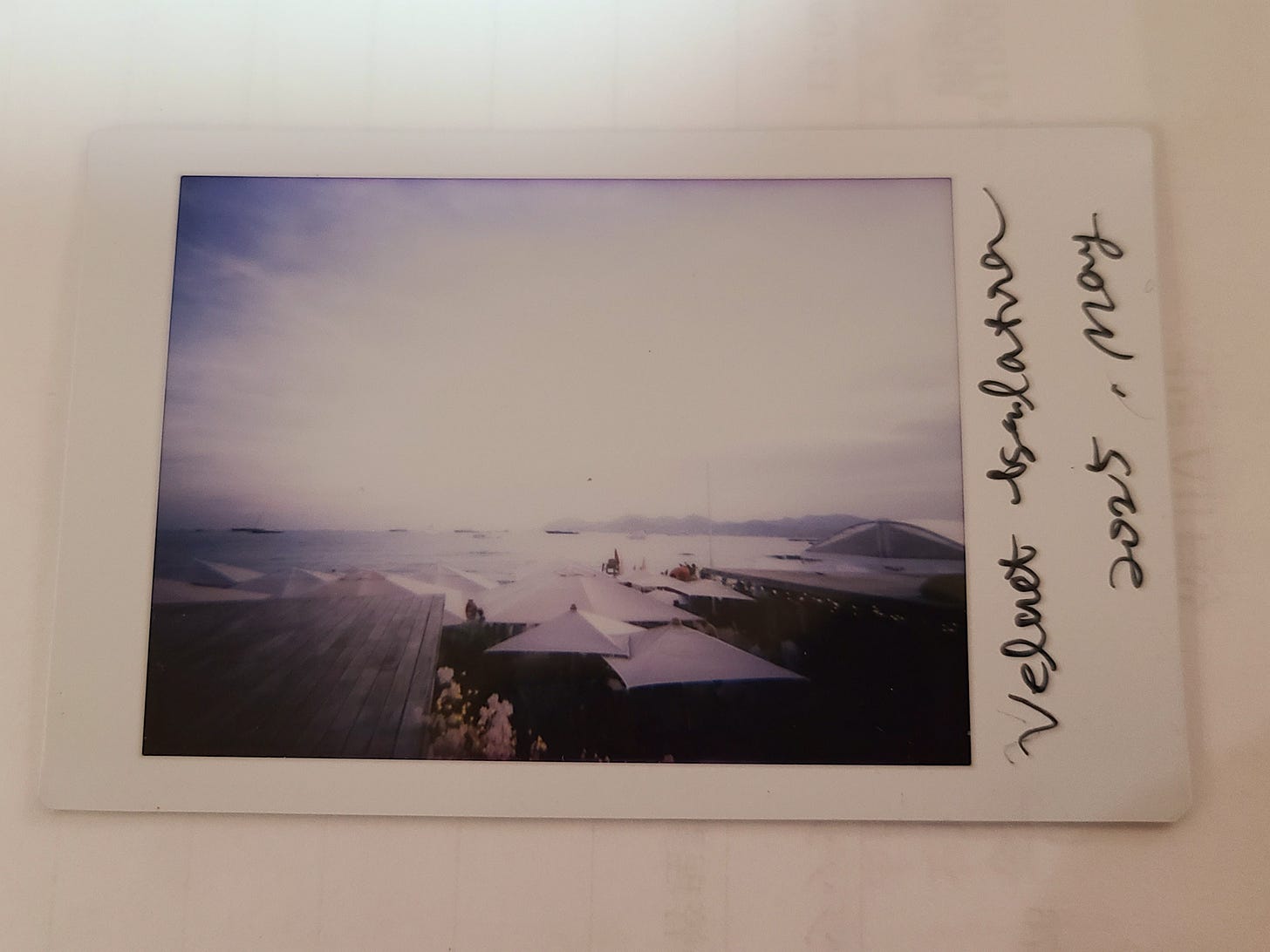

映画を見ることを目的に訪れたはずの街で、 最も印象に残ったのは、映画の中ではなく、映画の外に広がる風景だった。

港に反射する光、丘に並ぶ建物の色彩、湿度を含んだ風と、肌にまとわりつく時間。

それは、スクリーンの外側で起きる、静かな映像体験だった。

映画祭の制度や構造に圧倒され、スクリーンに集中できないほどの雑音があっても、 街そのものは、どこまでも淡々と美しかった。 そして、その“美しさ”を成り立たせているのが、まさしく映画祭という仕組みによる経済的・文化的支えであるという皮肉にも、あとから気づいた。

カンヌ映画祭がなければ、この街はこれほど観光地として整備されていただろうか? この風景は、この形で維持されていただろうか?

映画の祝祭は、祝われる誰かのためではなく、 この街を支える土台としても機能している。

それならば、こういう映画祭がひとつやふたつ、世界に存在すること自体は悪いことではない。 ただし、すべての映画祭がこの形式に倣ってしまえば、それは映画文化の死である。

私は観光客として、そして映画に関わる者として、 その両方の立場からカンヌを歩いた。

そこには映画と制度と風景が、ひとつのスクリーンに折り重なるように存在していた。

映画が一部の人間のものになっていく。そんな感覚が残った。

かつて労働者階級に向けて開かれていた“リュミエール”の名前は、 今や限られた関係者しか入れない象徴となり、 本来「見せる/見る」の関係性における民主性が、そこには存在していなかった。

もちろん、すべてを否定したいわけではない。 招待してくれた監督やスタッフには感謝しているし、 作品の価値や、現地で出会えた人々の情熱も忘れがたい。

だが、だからこそ、形式だけの祝祭になってほしくないと思う。

映画祭の光の中に、“観る”という根源的な欲望と、“作る”という原始的な動機が、 これからも生き続けてほしいと願う。