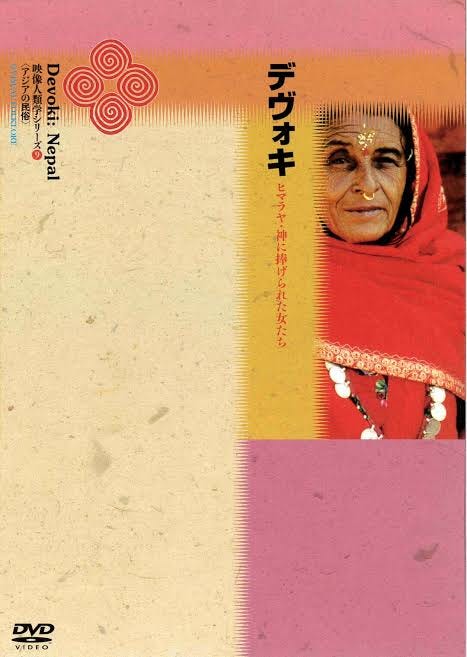

『デヴォキ〜神に捧げられた女たち〜』というネパールのドキュメンタリーを観た。そこで描かれていたのは、少女を“神に捧げる”という儀式的習慣であり、誰もがそれを自然なものとして受け入れているかのような光景だった。

印象的だったのは、そこに登場する人々の目の“キラキラ”だった。誰も怒っていない。混乱していない。ただ静かに、あまりにも当たり前のように、淡々と“女神に仕える”という行為を語る。そして、画面のこちら側でそれを見ている私は、ずっと「え、どゆこと?」という言葉しか出てこなかった。

何が起きているのか分からない。でも、確かに何かが“狂って”いる気がする。そうした静けさの中に潜む違和感の積み重ねが、どんなスプラッターや心霊描写よりも恐ろしい“ホラー”として立ち現れてくる。

そしてその中で登場する「ダミー」という存在。彼は預言者なのか、祭司なのか、それともただの男なのか。◯◯歳で“神がかりのダミーになった”と淡々と語られるが、それがどういう選出で、どういう機能なのかも分からない。だが彼は、女神に仕えよ、捧げよ、と語る立場にある。女神に仕えるはずの少女たちよりも、彼の言葉のほうが権威を持っているように見える。

女神であるはずの存在が、誰よりも従属的で、誰よりも声を奪われている。この構図は一体何なのか。

宗教的であるということ、神聖であるということ、そしてそれが“美しさ”や“善意”と結びついているように語られながら、実際には極めて暴力的な構造に包摂されている可能性。それはまさに、静かなるホラーの核心である。

この現象は、ネパールのみに限ったものではない。アジア各地には、女神信仰と結びついた“依代”の概念や、宗教的儀礼のなかで女性が“神の容れ物”として扱われる文化が広く見られる。ベトナムの「Đạo Mẫu(母神教)」や、韓国の「ムダン」、あるいはかつての日本の巫女制度にも、それぞれの社会に根ざした“神がかり”の様式が存在する。

そうした文化では、神は女性の姿をとりながらも、女性自身がその力を掌握しているわけではない。むしろ、彼女たちは“神聖”であるという理由で、日常的な社会から切り離され、身体や生のあり方を制限されてゆく。言葉を奪われ、行動を規定され、“聖なる沈黙”を強いられる。

この構図は、どこか“依代”という言葉に端的に現れている。神の力を宿すための“もの”としての身体。人格を持ちながら、同時に“媒介物”としての存在を強いられる不思議な二重性。神に仕えるというよりも、神に“使われる”という関係。

そしてそこに登場するのが、ダミーのような“神の意志を語る者”である。彼らは神と直接交信する存在であるとされ、儀式を導き、信仰の正統性を担保する役割を持つ。しかし、彼ら自身はなぜそうなったのか、どうしてその役割を与えられたのか、そのプロセスが明かされることは少ない。選ばれし者というより、権威としてそこに“いる”という事実だけが強調されている。

この非対称な関係――神に捧げられる女神と、それを采配する男たち。この構図は、聖と俗、性と支配、命と儀式、すべてがごちゃまぜになった状態で、ただ“正しいもの”として静かに受け入れられている。そしてそれこそが、最も恐ろしいホラーなのかもしれない。

女神信仰と“依代”の文化人類学的背景

ネパールのデヴォキに見られるような「神に仕える少女」という構図は、アジアの他の地域でも多様な形で見られる。ベトナムの「Đạo Mẫu」は、母なる神を中心とした民間信仰であり、儀式のなかで女性が神霊を“降ろす”存在=依代として重要な役割を果たす。韓国の「ムダン」もまた、巫女が神霊を憑依させ、儀礼を行うという点で共通している。日本でも古代から中世にかけて、巫女が神事を行う際にトランス状態に入る「神懸かり」は、重要な宗教的実践であった。

いずれの文化においても、“依代”は単なる象徴ではなく、神の臨在を現世に降ろすための“現場”であり、その多くが女性の身体であった。ここで重要なのは、“神聖性”が女性の身体と結びついている一方で、それを制御する構造は男性的な権力装置によって運営されているという点である。

たとえば、Đạo Mẫuの儀式では巫女が神に憑依される一方で、儀礼の構成や許可はしばしば男性の長老や宗教者が掌握している。ムダンもまた、個人の神懸かり体験を“正統な儀礼”として社会に承認させるためには、男性中心の儒教的秩序との折衝が求められる。

女神という“至高の存在”は、実際には多くの場合、“媒介者としての女”に還元される。その身体性、神秘性、感受性を通して神聖を表現しながらも、制度の中では声を持たない。彼女たちが語る神の声は、しばしば誰か(多くは男性)の翻訳を通して社会に届けられる。

これはすなわち、“神聖な女性性”が制度化される過程で、依代の身体=女性の身体が、同時に神の道具であり、権力の道具でもあるという二重性を帯びるということだ。女神に仕えることは名誉であり呪いでもある。それは“選ばれた”のではなく、“選ばされた”のかもしれない。

この非対称の構造こそが、現代の私たちにとって、ホラーとして立ち現れてくるのだ。

性・死・聖・生の重なり ― 東アジア・南アジアの文化的混濁

ここまで述べてきた女神信仰の非対称性をさらに掘り下げるとき、浮かび上がってくるのは、「性・死・聖・生」という概念が互いに厳密に区別されていない、むしろ曖昧に混ざり合っているという点である。特に東アジアや南アジアの宗教・民俗文化においては、この四つの要素がしばしば循環的に、あるいは共犯的に存在している。

ヒンドゥー世界における女神(シャクティ)の多くは、創造と破壊を同時に体現している。カーリーは命を奪う恐るべき存在であると同時に、母なる大地の象徴でもある。ガンジス川は死者を流し、腐敗を許容しながら、それでもなお“聖なる川”として人々を浄化する。この“穢れも含めて抱きしめる”という構造は、西洋的な“清らかであること=聖”という概念とは大きく異なる。

ここに現れているのは、“母性原理”のようなものかもしれない。すべてを受け入れる、善悪の判断を越えて飲み込む、混濁したものの中にこそ力が宿るという信仰。そしてこれは、ユングや河合隼雄が語ったような「母子共犯性」にも通じる構造だ。母なるものは守護であると同時に、呑み込み、溶解し、自己と他者の境界を曖昧にする。

“女神”はまさにこの二面性を持つ。社会的な抑圧のなかで声を奪われる存在であると同時に、全てを包み込む潜勢力の象徴でもある。その曖昧さは、現代のホラーの文脈においても活用されており、たとえばタイ映画『女神の継承』のように、霊媒としての娘、狂気と信仰が結びついた“継承”の物語が展開されている。

つまり、「性・死・聖・生」の概念は、アジア的文脈においては清濁未分のまま運用されている。そしてそのなかで、“神聖さ”もまた、恐ろしさや汚穢、欲望と密接に絡み合っている。これが、アジアにおける“女神信仰”が孕むホラー的感覚の核心ではないだろうか。

こうした“包摂ゆえの暴力”という構造は、宗教だけでなく、日本の戦後サブカルチャーにも共鳴している。宇野常寛が『母性のディストピア』で論じたように、日本社会では父性的な権威の喪失とともに、過剰なまでの母性的構造が社会全体を覆っている。そこでは、対立や異物さえも“優しさ”の名のもとに呑み込まれ、結果的に声が奪われていく。

この構造は、Jホラーやゼロ年代のアニメ作品、あるいはスタジオジブリの世界観などにも通底しており、「何も起こらないが、何かがおかしい」空間として表現される。アジアンホラーと日本のサブカルが奇妙な親和性を持つのは、この「母性的包摂=境界の消失」が共通の地層として存在しているからかもしれない。

ゴス的感性と“ここではないどこか”の希求

ホラーが描く「何も起きていないようで、取り返しがつかない」構造的恐怖。その延長線上にあるのが、“ゴス”的感性の特異な立ち位置である。

ゴスとは、単なる死の美学でも、黒を基調としたファッションでもない。それは、この世界の凡庸さや構造的暴力に対する微細な感受性であり、同時に“ここではないどこか”への絶えざる希求である。

たとえば、女神信仰における「すべてを包み込む母性」の構造――それはある種の美しさと安定を帯びている。けれど、その“優しさ”の中に声を奪われ、異物が同化され、批判が沈黙させられるとき、そこに息苦しさが生まれる。ゴス的感性は、その空気の重さや透明な抑圧にいち早く反応する。

「優しさに殺される」――この感覚は、まさにゴスが受け取る世界の手触りであり、Jホラーやアジアの宗教的構造とも深く接続する。

そしてゴスが魅せられるのは、その重苦しさを“美”に変換する瞬間である。声なき者たちの息づかい、見えない暴力の影、構造の中でかすかに軋む感情。それらを音楽に、身体に、服装に、空間に落とし込むことで、この世界の“裂け目”を浮かび上がらせる。

『デヴォキ』で私たちが感じた「何かがおかしい」「でも皆は目を輝かせている」というあの風景。それはホラーとして、そしてゴスとして、この世界の“正常さ”に対する異議申し立てとして読み直されうる。

ゴスは、死を賛美するのではなく、“死に触れてなお生きる感性”であり、聖と性、死と生がごちゃ混ぜになったこのアジア的世界観の中で、なおも“ここではないどこか”を探し続ける姿勢そのものである。

ここで一度、ゴスの源泉を探ってみよう。

ゴスのキリスト教的文脈:罪、聖女、堕落、告解

欧米における“ゴシック”の語源は、もともとゴート人に由来し、その後中世の教会建築様式を指す言葉として用いられた。ゴシック小説や美術が持つ陰鬱な宗教性は、キリスト教の罪と救済、聖性と堕落、殉教と告解といったテーマと深く結びついている。

聖女たちは神の愛に身を捧げる存在であると同時に、肉体的苦痛や社会的抑圧の象徴ともなり得る。そして堕天使や吸血鬼といった存在は、神聖からの逸脱者であるがゆえに、かえって“歪んだ聖性”を体現する。

このような二重性の中に、ゴス的感性は魅了される。汚れたものの中に聖を見出し、苦悩や孤独の中に美を見出す感覚。それは決して単なる退廃ではなく、むしろ倫理と欲望が交錯する“人間の深部”へのまなざしである。

ゴート人からの流れ:巫女・戦士のシャーマン的想像力

“ゴス”という語の起源に遡れば、ゲルマン民族の一派であるゴート人がいる。彼らはローマ帝国を揺るがした異教徒として記録されており、そのイメージは“異端者”あるいは“野蛮な他者”として刻まれた。

しかし近年の研究では、ゴート人を含む古代ゲルマン文化においては、シャーマン的な霊媒=“神がかり”的存在が男女問わず重要な役割を果たしていたとされる。武装した巫女、あるいは戦う預言者といった像は、現代の女神信仰や依代文化とも響き合う。

この“巫女=戦士”のイメージは、たとえば現代のゴス・ヴィジュアル系におけるアンドロギュヌスな身体表現、性的に中性的かつ神秘的な人物像として継承されているとも言える。

ゴスが取り戻そうとする“神聖なるもの”の起源と歪み

ゴスは常に、“神聖なるもの”の欠如を感知している。信仰を失った世界、もしくは信仰が形骸化した世界において、それでも“神の不在”に涙し続ける者たち。その姿勢は、宗教を捨てた後にもなお“聖なるもの”を求める祈りに近い。

そしてゴスはそれを、堕落の中に、孤独の中に、歪んだ美の中に見出そうとする。

『デヴォキ』における女神とは、ある意味で“神聖の器”でありながら、制度の中で声を奪われた存在だった。ゴスはそのような沈黙に目を凝らす。「声なき神」「祈れない祈り」「聖なるものの消失」――そうしたものへの応答として、黒を纏い、音を発し、境界の裂け目に身を置く。

それは破壊ではなく、喪失の哀悼である。救済ではなく、沈黙の共鳴である。

だからゴスとは、ここではないどこかを希求する者たちの、現代的で、反宗教的で、しかし最も切実な宗教的感性なのだ。

女神の声は、誰が代弁しているのか

デヴォキの映像に映し出されていたのは、神聖とされる存在が、なぜか口を閉ざし、語ることを許されていないという、静かな違和感だった。少女たちは「神に選ばれた」とされ、神殿に捧げられ、その身体は祝福とともに儀礼へと組み込まれていく。しかし、そこに彼女自身の言葉はない。

誰が女神の声を代弁しているのか。

それはたいてい、祭司、僧侶、あるいは“伝統”と呼ばれる構造そのものだ。女神の名のもとに語られる言葉は、必ずしも彼女自身のものではなく、誰かが語らせている。神聖さとは何か。なぜそれはしばしば語れず、沈黙の中に閉じ込められるのか。

この構造は、いまなおホラーとして機能してしまう。封じられた声、構造の中に組み込まれた身体、異物を取り込む“優しさ”の暴力。女神信仰やアジアの巫俗文化に見られる依代の構造は、そのまま現代の政治、ジェンダー、文化の中に複製されている。

そして私たちは、それを“異国の風習”や“文化の差異”として切り離すこともできるが、そうではなく、「この世界のあり方」の一部として見つめることもできるはずだ。すべてを包み込み、誰もが目を輝かせる構造の中に、ひとりでに沈んでいく声がある。違和感がある。でも誰も怒っていない。そこにこそ、最も根源的なホラーが息づいている。

私たちにできるのは、その違和感を感じること。そして、それを“美”として回収するだけでなく、構造を生み出す歴史や社会のレイヤーに、静かに手を伸ばすことなのではないか。

女神の声を奪っていたのが“構造”だとすれば、ゴスはその構造の中で、声なき者たちの呼吸を聴こうとする営みなのかもしれない。

それは祈りではなく、沈黙に耳を澄ますという姿勢。

この世界の聖性とは何か――その問いがホラーの形で現れたとき、私たちはどう応答するのか。その姿勢こそが、いま最も問われているのではないだろうか。

応答として:語られえぬものとともに在るために

デヴォキに映し出されていた少女たちの沈黙は、制度に“名づけられた神聖”のただなかで、 語ることを許されず、それでもなお私たちを見返してくる“まなざし”だった。

彼女たちは象徴界のなかに取り込まれている。 ラカン的に言えば、「名付けによって存在させられたもの」―― “神に仕える者”として定義されることで、その身体と声は制度の中に位置づけられる。 “女神”であることは、自己の欲望ではなく、他者の語りによって形成される役割だ。

けれど私が震えたのは、その語りの構造ではなく、**そこからはみ出た“何か”**だった。 それは、説明できない。意味に還元できない。けれど確かに私を撃ち抜いた。

バルトならば、それを「プンクトゥム」と呼ぶだろう。 静かに微笑む目。語られない沈黙。映像の余白。そのすべてが、“意味”の背後から私に突き刺さった。 私はそれに言葉を与えることができない。ただ、その痛みと動揺の中に立ち尽くすことしかできない。

このとき私は、対象を“理解する”視線を捨て、“傷つくことを引き受ける”視線へと移行する。

女神の声は、代弁できない。 なぜならそれは、言語に先立ち、構造の裂け目から滲み出る“現実界”の痕跡だからだ。

私にできることがあるとすれば、 それはその沈黙を“回収する”ことではなく、 沈黙のままにしておくこと。 語られないまま、しかし確かに感じたものを、誰かと共有する“場”をつくること。

語れなさのなかで共にいること。 それが、この論考の終わりにして、私なりの祈りである。

『デヴォキ〜神に捧げられた女たち〜』特集上映

2025年5月3日(土・祝)〜5月9日(金)/連日13:40上映

ヒンドゥー教の女神信仰に基づき、少女を寺院に“神の妻”として捧げるネパールの風習を2年にわたり取材したドキュメンタリー。

未公開カットを加えた劇場版。

沈黙の中に横たわる“語られえぬもの”と向き合う、重く静かな問題作。